報告

2025年WPA(World Psychiatric Association) Regional Meetingに参加して

吉村 玲児

2025年春、世界精神医学会議(WPA:World Psychiatric Association)Regional Meetingに参加する機会を得ました。今回は、産業医科大学精神科からは私一人での参加となり、スケジュールの都合もあり、現地滞在2泊、移動を含めた弾丸の4日間という非常にタイトな日程でした。会場はエジプト第2の都市、アレキサンドリア(Alexandria)で、宿泊先は会場に併設されたTulip Alexandria Hotelでした。このホテルは、見た目こそ立派ですが建物自体は古く、設備面での快適さにはやや難がありました。ホテル周辺にはスラム街のような雰囲気が漂い、夜の一人歩きはためらわれるような環境でしたが、一方でホテルの正面には地中海が広がっており、その眺望は素晴らしく、朝夕には美しい海の風景に心を癒されました。今回のWPAでは、エジプトをはじめ、シリア、トルコ、イラン、インド、ナイジェリア、モロッコ、ヨルダンなど、アラブ・中東・イスラム圏からの参加者が非常に多かったのが印象的でした。開催地の文化や宗教的背景も反映されているのか、時間に対する感覚は非常にルーズであり、セッションが予定通りに始まることはほとんどありませんでした。私自身の発表セッションでも、開始予定時刻になって集まっていたのは、ドイツと米国からの発表者のみで、イスラム圏の発表者は時間になっても姿を見せず、結局セッションは約1時間遅れて開始されました。ドイツ・ミュンヘン大学の女性研究者は、「他のシンポジストたちはお祈りの時間であるから開始が1時間は遅れそうよ」と、苦笑交じりに教えてくれました。

私の発表は、これまで取り組んできたうつ病に関する脳画像connectome解析研究に基づく実証データをまとめたもので、新皮質と基底核の接続異常がうつ病患者の情動や認知機能に与える影響について報告しました。エジプトや周辺の中東諸国では、メンタルヘルス政策が未だ発展途上にあり、学会でも精神保健に関するシンポジウムが数多く組まれていました。「戦争とメンタルヘルス」や「紛争地域における子どもの心の発達」、「女性に対する家庭内暴力とその精神的影響」など、欧米の学会ではあまり見かけないような発表が多く、非常に興味深い内容でした。紛争や社会不安が日常に存在する地域ならではの視点から語られる精神医学的課題は、我々日本の精神科医にとっても、非常に多くの示唆を与えてくれるものでした。また、現地の大学、特にカイロ大学やアレキサンドリア大学では、分子生物学的研究や脳画像研究に力を入れているとのことで、私の発表後にはカイロ大学の若手研究者たちから熱心な質問を多くいただき、活発な意見交換をすることができました。学術的な交流を通して、国や文化を超えた研究への共通の関心を感じることができ、大変有意義な経験となりました。アレキサンドリアの街は、地中海沿岸の美しい風景とは裏腹に、都市構造は非常に混沌としており、新旧の建物やスラムのような地区が雑然と混在しています。治安面の不安から、日中でも一人で外出することを避け、夕食はホテルのルームサービスにして、夜は日本から持参した仕事をこなしていました。そのため、せっかくエジプトまで訪れたにもかかわらず、ピラミッドや博物館といった観光は一切できず、それが唯一の心残りとなりました。今回の参加を通じて、中東アラブ諸国の精神医学の潮流に直接触れるとともに、文化や政治的背景が精神医療に与える影響について、あらためて実感することができました。精神医学程、その国の文化や政治経済的影響を受ける診療科はないと思います。時間的には非常に短いエジプト滞在ではありましたが、私の狭い視座を広げる貴重な機会となりました。

※写真はシンポジスト達との集合写真です。

World Federation of Societies of Biological Psychiatry に参加しました

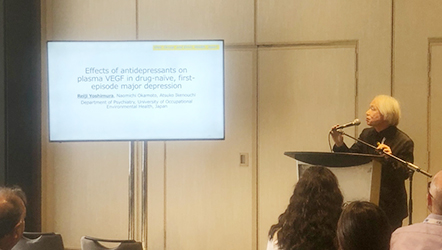

早崎 学

2024年6月5日から8日にトルコ・イスタンブールで開催されたWorld Federation of Societies of Biological Psychiatry(:WFSBP)の学会に吉村教授と参加して参りました。世界中の精神科医が集まっており、背筋の伸びる思いでした。様々なガイドラインを作成されている先生方のお話を直接うかがうことができ、ガイドラインがどのようにできているのか、AIを活用し今後どのように作成されていくのかのお話は大変勉強になりました。そのようなご高名な先生が私のような名もなき医師とフランクにコミュニケーションを取ってくださることにも大変感銘を受けました。

私自身も自身の研究をポスターで発表し、同じ領域を研究する海外の医師と意見を交換することができ、大変大きな刺激を受けました。

今後もこのような学会に参加し、知見を磨き、臨床に役立てていくことができればと思います。

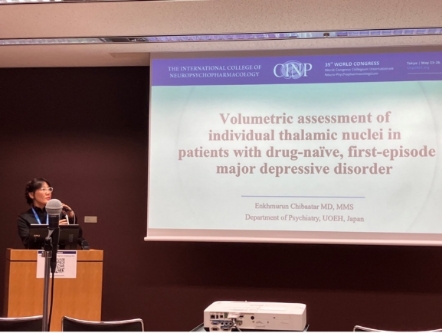

CINP(TOKYO, 2024)でDr Murunが優秀プレゼンテーション賞を受賞しました

MURUNさんがCINP(TOKYO, 2024)で優秀プレゼンテーション賞を受賞しました。彼女の研究は初発、未治療のうつ病の患者の視床体積をその亜領域に分類して、詳細に検討しています。その結果、視床の幾つかの亜領域がうつ病の幾つかの症状との関連を初めて検討したものです。彼女は現在大学院3年生ですが、さらに素晴らしい研究成果を出してくれることを期待しています。(文責 吉村玲児)

大学院講義便り

岡本 直通2024年5月20日、オタワ大学のピエール・ブリア先生をお迎えし、精神科に関する大学院講義を開催しました。講義では、うつ病に対するケタミンの作用機序に関する最新の知見や、抗うつ薬に対する増強療法の選択についての話題が取り上げられ、大変興味深い内容でした。講義後には懇親会を開き、10月から予定しているオタワでの留学について多くの質問をさせていただきました。ブリア先生は、ポスドクにはラットを使った基礎実験をテーマを取り組ませているとのことで、私も初心に帰って一から学ぶ決意を新たにしました。英語についていけるか不安になる場面もありましたが、留学に向けてしっかりと準備を進めていきたいと思います。

特許を取得しました

この度、吉村玲児(精神医学)と和泉弘人(呼吸病態学)が<うつ病の診断補助方法および診断用キット>の発明で特許を取得しました(特許第7436004号)。

この発明はうつ病の客観的診断toolとして有効であり、ストレスチェックなどへの応用も今後期待できると思います。

E-Bookのご紹介

産業医科大学(精神科)・京都府立医科大学(放射線科)・バーミンガム大学・国立陽明大学(台湾)で編集したe-bookが出来上がりました。産業医科大学精神科からは夏山先生とEnkhmurun先生の論文が掲載されています。

このe-bookでは最新のneuroimagingの知見が多く掲載されています。

以下から見ることが出来ますので、ぜひご覧ください(freeでdown loadできます)。

論文が掲載されました。

早崎 学この度、”Volume enlargement of the choroid plexus and brain ventricles in drug-naïve, first-episode major depressive disorder” (薬剤投与歴のない初発のうつ病患者の脈絡叢と脳室の体積増大についての検討)と題した論文が、Journal of Affective Disorders:Volume 354, 1 June 2024, Pages 719-724に掲載されました。

Abstract

Background

We investigated volumetric alterations in the bilateral choroid plexus (ChP) and brain ventricles of patients during their first episode of major depressive disorder (MDD) prior to antidepressant treatment.

Methods

Seventy-one first-episode drug-naïve patients with MDD and seventy-four healthy control (HC) subjects were recruited. MRI data were obtained, and bilateral ChP and brain ventricle volumes were evaluated using segmentation, based on the adaptive multiscale and expectation maximization method. One-way multivariate analysis of covariance was used to calculate volumetric differences in the bilateral ChP and brain ventricles between the groups, and partial Pearson correlation analyses were used to investigate the relationship between the volumes of the bilateral ChP and brain ventricles.

Results

First-episode drug-naïve patients with MDD showed enlarged volumes of the bilateral ChP, bilateral lateral ventricle (LV), and third ventricle compared with HCs. The ChP volume positively correlated with the LV and third ventricle, but not with the fourth ventricle in patients with MDD, whereas it correlated with all four brain ventricles in HCs. We did not observe significant correlations between bilateral ChP volume and brain ventricles, HAMD scores, or symptom severity.

Limitations

Our study populations differed in age and sex and we did not extensively measure the amount of neuroinflammation in the brain or blood, include a functional assessment, nor evaluate other neural comorbidities or neuropsychiatric conditions.

Conclusions

Our study extends the existing research to suggest that illness-related alterations in ChP volume enlargement in first-episode antidepressant-naïve patients with MDD may serve as a trait measure.

以下のサイトにて無料で公開されています。ぜひご覧ください。

https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.03.101

論文が掲載されました

右田 香奈枝この度、”patient with parkinson's disease and depressive symptoms associated with impulse control disorder” (衝動制御障害に伴う抑うつ症状を呈したパーキンソン病患者の一例)と題した論文が、Psychiatria Danubina, 2024; Vol. 36, No. 1, pp 135-136に掲載されました。

パーキンソン病(PD)は主に振戦、動作緩慢、筋固縮などの運動症状を特徴とするが、抑うつ症状などの精神症状を引き起こすことも多い(Reijndersら 2008)。さらに、衝動制御障害(ICD)はPD患者の治療中に生じることがあり、社会生活に支障をきたす重度の行動障害や感情障害を特徴とする。これまでに、PD治療中に出現するICDによる抑うつ症状の治療経過に関する報告はほとんどない。ここでは、ICDとして露出障害とともに出現した抑うつ症状を呈したPDの症例について報告する。

学位授与おめでとうございます。

以下3名の先生方が博士号を取得されました。

●博士(医学)甲号 近野 祐介 先生

【論文題名】

Association of alcohol consumption and frequency with loneliness: A cross-sectional study among Japanese workers during the COVID-19 pandemic.

(日本人労働者のCOVID-19流行下の孤独感と飲酒量増加に関する横断的研究)

●博士(医学)乙号(論文博士)関 一誠 先生

【論文題名】

Serum Extracellular Vesicle-Derived hsa-miR-2277-3p and hsa-miR-6813-3p Are Potential Biomarkers for Major Depression

(血清細胞外小胞由来のhsa-miR-2277-3pおよびhsa-miR-6813-3pはうつ病のバイオマーカー候補である)

●博士(医学)甲号 岡本 直通 先生

【論文題名】

Effect modification of tumor necrosis factor-α on the kynurenine and serotonin pathways in major depressive disorder on type 2 diabetes mellitus

(うつ病の2型糖尿病の有無による腫瘍壊死因子-αのキヌレニン・セロトニン経路におよぼす影響)

論文が掲載されました。

堤 基晴この度、”Choosing Appropriate Nutritional Therapy for Patients With Anorexia Nervosa Exhibiting Liver Dysfunction: A Case Report” (肝機能障害を呈する神経性やせ症患者に対する適切な栄養療法の選択:症例報告)と題した論文がCureusに掲載されました。

神経性やせ症(AN)は、飢餓に伴う低血糖、電解質異常、脱水などの様々な身体合併症を呈するため、栄養療法による急速な体重増加が必要となります。しかし、栄養療法を行った際にも低血糖、低リン酸血症、浮腫および肝障害を含む多くの重篤な医学的合併症のリスクを有しています。飢餓状態では軽度から重度の肝酵素値の上昇を伴う肝細胞傷害を引き起こすことが知られており、栄養療法開始後の肝障害においてオートファジーとリフィーディング症候群を鑑別することは治療戦略上重要です。この症例報告では、AN患者の栄養療法開始後の肝障害において、オートファジーの関与や栄養療法継続または減量について考察しています。

本症例報告は以下のサイトにて無料で公開されています。

https://www.cureus.com/articles/230154-choosing-appropriate-nutritional-therapy-for-patients-with-anorexia-nervosa-exhibiting-liver-dysfunction-a-case-report#!

論文が掲載されました。

塚田 凪歩この度、”Oromandibular Dystonia After Low-Dose Olanzapine Treatment in a Patient With Marchiafava-Bignami Disease With Demyelinating Lesions in the Corpus Callosum: A Case Report” (脳梁に脱髄性病変を伴うマルキアファーヴァビニャミ病患者における低用量オランザピン投与後の顎関節ジストニア:症例報告)と題した論文がCureusに掲載されました。

マルキアファーヴァビニャミ病は、アルコール多飲者や栄養失調者に好発する中枢神経系のまれな脱髄・壊死性疾患です。ジストニアは、持続的または断続的な筋収縮を特徴とする運動障害で、しばしば異常な反復運動、姿勢をもたらします。特に咀嚼筋、舌骨筋、咽頭筋が関与する場合は顎関節ジストニアと呼ばれ、発症は比較的まれです。抗精神病薬を含むドパミンD2受容体遮断薬は、薬物誘発性顎関節ジストニアの最も一般的な原因であり、従来の見解では大脳基底核が中心的な因子であると考えられています。一方、本症例ではオランザピン2.5mgという極低用量の抗精神病薬投与後に顎関節ジストニアを発症したことから、脳梁の脱髄性病変が部分的に顎関節ジストニアの誘発に関与した可能性が示唆されました。この症例報告では、顎関節ジストニアを誘発する背景因子として、大脳基底核以外の領域である脳梁の関与を病態生理学的に考察しています。

本症例報告は以下のサイトにて無料で公開されています。

https://www.cureus.com/articles/220099-oromandibular-dystonia-after-low-dose-olanzapine-treatment-in-a-patient-with-marchiafava-bignami-disease-with-demyelinating-lesions-in-the-corpus-callosum-a-case-report#!/

論文が掲載されました。

井形 淳平この度、”Human immunodeficiency virus-related neurocognitive disorder with hallucinations and delusions: A case report”と題した症例報告がPsychiatry Research Case Reportsに掲載されました。

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染患者では、HIV関連神経認知障害(HAND)が18〜50%の症例で発現します。HANDは記憶障害、注意力障害、集中力障害、遂行機能障害、運動速度低下などのさまざまな症状を呈しますが、幻覚や妄想などの精神病症状は稀です。今回我々は、幻覚、妄想、異常行動、過敏性、運動速度および注意処理速度の低下を伴うHANDの症例で、リスペリドンとアリピプラゾールによる治療が奏功した1例を報告しました。臨床医はHANDの治療中に幻覚や妄想といった稀な症状が出現する可能性に注意すべきであり、認知機能改善の可能性を考慮し適切な治療を行う必要性を本報告は強調しています。

本症例報告は以下のサイトにて無料で公開されています。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773021223000998

論文が掲載されました。

岡本 直通この度、”Effect modification of tumor necrosis factor-α on the kynurenine and serotonin pathways in major depressive disorder on type 2 diabetes mellitus” (うつ病における2型糖尿病の有無による腫瘍壊死因子αのキヌレニン・セロトニン経路への影響)と題した論文がEuropean Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscienceに掲載されました。

うつ病は2型糖尿病と強く関連しています。例えば、うつ病は2型糖尿病や肥満などの代謝および代謝性疾患のリスクを増加させる一方で、抑うつ症状やうつ病は2型糖尿病患者にしばしばみられます。近年キヌレニン・セロトニン経路および慢性低炎症が、両者を直接/間接的につなぐ病態生理基盤として注目を集めています。本研究では、2型糖尿病を合併したうつ病とうつ病のみの患者において、炎症性サイトカインがキヌレニン・セロトニン経路に及ぼす影響の違いを調べることを目的としました。その結果、2型糖尿病を伴ううつ病は、伴わないうつ病より炎症性の要素が強く、さらに炎症性サイトカインによるキヌレニン経路の活性化が亢進していたことがわかりました。本研究の結果は2型糖尿病を合併しているうつ病患者では、抗うつ薬と抗炎症薬の併用投与がより効果的である可能性を示唆するものと考えられました。

本研究結果は以下のサイトにて無料で公開されています。

https://link.springer.com/article/10.1007/s00406-023-01713-8

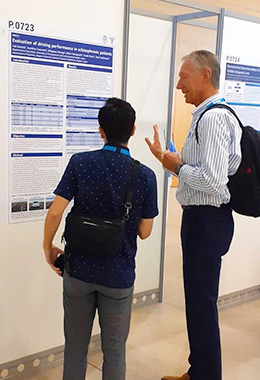

2023年欧州精神神経薬理学会に参加して

吉村 玲児2023年10月7-9日までバルセロナで行われた欧州精神神経薬理学会(ECNP)に小西先生、手銭先生と参加してきました。SSRIや非定型抗精神病薬が発売された時期に比べると精神薬理分野の学会は少し活気がなくなった印象は否めませんでした。それでもサイケデリック薬やケタミンの臨床結果や薬理作用に関するシンポジウム、個別化薬物治療のシンポジウムは多くの聴衆であふれ活気がありました。これらの薬物が日本で承認されるのか?また承認された場合にはどのような患者が対象になるのか?に興味があります。小西先生は名古屋大学精神科と共同ですすめている統合失調症患者の自動車運転機能研究結果をポスター発表しましたが、彼のポスターの前には多くの聴衆がおしかけて質問攻めにあっていました。また、オタワ大学精神科のBlier P教授と、来年9月から2年間留学させて頂く岡本先生の研究テーマに関しての話合いをすることもできました。さらにうれしいことに、来年の5月東京のCINPに来た折に、産業医科大学精神科のLAB訪問と大学院講義もしてくれることを約束してくれました。今後、オタワ大学精神科と産業医科大学精神科で何か共同研究などができればうれしい限りです。若い先生方には、自分でリサーチを行う楽しさ知り、留学や国際交流をしていただけたらと思います。

2023年日本うつ病学会のうつ病講習会の報告

吉村 玲児ADHD勤労者のうつ状態・適応障害への対応というテーマで5名のシンポジスト(杏林大学精神神経科学教室:櫻井準先生、JR東日本:古澤隆太朗先生、東芝:宇都宮健輔先生、産業医科大学精神医学、認知症センター:池ノ内篤子先生、産業医科大精神医学:小西勇輝先生)と症例検討(産業医科大学精神医学:手銭宏文先生)が行われました。総合司会は産業医科大学精神医学;新開隆弘先生が務めました。今回は参加者が15名と少なかったのが残念でしたが、内容はとても充実しており質の高い講習会でした。

国立モンゴル医科大学で講義をしてきました。

吉村 玲児

国立モンゴル医科大学の客員教授としてウランバートルに行ってきました。

16日に成田からウランバートルに行き、市内中心部にあるホテルに無事到着しました。翌日、OYUNSUREN Davaasuren教授がpick upして医科大学まで連れて行ってくださいました。ホテルからは20分程度でした。大学病院は最近建て替わったらしく新しく立派でした(日本が資金援助したらしいです)。その新しい大学病院の臨床大講義室で統合失調症の薬物療法に関する最近の話題と私たちの研究に関するの講義を下手な英語で1時間程行いました。夏休み期間中ではありましたが、30数名の医師が熱心に聴講してくれ、多くの質問を受けました。その後は大学近くのレストランでランチをごちそうになりました。午後からはDavaasuren教授とうつ病薬物治療に関して、モンゴルと日本との比較などの共同研究を立ち上げるための話し合いを2時間いたしました。モンゴルは1990年に社会主義から資本主義に変換したので、病院のシステムも混乱状態にあり、特に精神疾患の患者はきちんと精神科医の診察を受ける数は極めて少ないとのことでした。多くは、占い師や祈祷師のところに行くそうです。モンゴルでは医師の給与が低く医師を希望するよりも国内・国外の企業への就職する若者が多いために医師不足、看護師不足は非常に深刻であるようでした。特に精神科は人気がないとのことでした。

翌日は、国立モンゴル精神病院を見学しました。広大な土地に6つの病棟がありました。どれも古さが目立ちましたが、中はきれいにリノベーションされていました。ここは、モンゴル唯一の入院施設をもつ精神病院とのことでした。成人病棟では、アルコール症での入院が最も多く、その次が統合失調症であるとのことでした。薬物療法は非定型抗精神病薬、定型抗精神病薬が使用することが出来るようです。

Olanzapine, risperidone, quetiapine, haloperidol, chlorpromazineなどを主に使用して治療しているようでした。小児・思春期の病棟もあり、その多くが親からの虐待を受けた子供たちでした。虐待はモンゴルでも大きな問題になっているようでした。統合失調症患者の治療は、急性期は閉鎖病棟、症状が安定するとリハビリテーション病棟に移り、農耕や牧畜などを行います。そのために病院内には広い畑や牧草地がありました。このようなのどかな治療環境は日本よりもずっと優れていると思いました。その日の昼はモンゴル料理の食べられるレストランにご招待頂きました。料理は肉料理が中心でしたが、どれも美味しかったです。食事をしながら、Davaasuren教授のご専門を訪ねると精神分析であると言われたので、少々驚きました。モンゴルではアカデミアに残るには精神分析を習得することが必要であり、一緒に食事をした講師、助手の若手の先生方は教授から皆教育分析を受けているとのことでした。僅か2日間のウランバートル滞在でしたが、多くの先生方と有意義な話をすることが出来、非常に実り多いウランバートル訪問となりました。ウランバートルは高層ビルの立ち並ぶ大都会ですが、市外には大草原が広がり、乾いた風の中にゲルという伝統的な移動式住居が点在していました。今度は是非旅行でモンゴルの田舎を訪れてみたいと強く思いました。

国立モンゴル精神病院の前で

国立モンゴル医科大学病院の講義棟でDavaasuren教授(中央の女性)そのレジデント達

第119回日本精神神経学会学術総会に参加しました。

池ノ内 篤子

第119回日本精神神経学会学術総会が6月22日〜24日に横浜で開催され、吉村教授をはじめ9人で参加しました。

22日には、“向精神薬と自動車運転―エビデンスの医療への実装、そして課題―”のシンポジウムがあり、小西先生は、“統合失調症の自動車運転”、私は、“向精神薬服用中の就労者の自動車運転における課題”を発表しました。23日には、“気分障害患者における復職促進および判断基準の均てん化に向けて”のシンポジウムでは、産業精神医学に造詣が深い先生方とともに、私も、“初老期以降の気分障害患者における職場復帰支援”についてお話しました。両シンポジウムともに有意義なディスカッションができ、学びの多いものでした。

今回の学会では当教室の多くの先生方が、口演およびポスター発表を行いました。中堅の木島先生や岡本先生はもちろんのこと、初めて学会発表を行った右田先生、夏山先生も堂々とした様子で、的確な質疑応答が出来ており、若手の先生の成長を嬉しく思いました。

今後も、当教室では、日々の臨床や産業医活動の中で生まれた疑問や興味をもとに、現場に役立つ研究を遂行していきます。

論文が掲載されました。

弥永 真子

この度、昨年度経験いたしました、バルプロ酸による薬剤性急性膵炎の症例レポートが「Journal of Medical Case Reports volume 17, Article number: 221 (2023) にAcute pancreatitis during valproic acid administration in a patient with vascular dementia, epileptic seizures, and psychiatric symptoms: a case report」という英文タイトルで無事掲載されましたので、ご報告させていただきます。今後ともご指導のほどよろしくお願いします。

本論文は以下のサイトで公開されています。

https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-023-03964-4

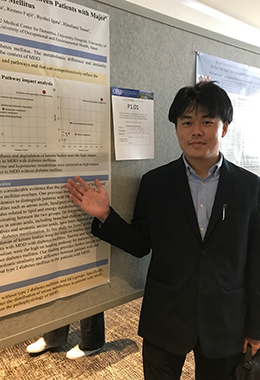

34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacologyに参加しました。

岡本 直通

新型コロナウイルスが5類へと変わり、海外への移動についての制限が大きく緩和される中、この度吉村(敬称略)ならび岡本の両名はカナダのモントリオールで開かれた、34th CINPへ参加して参りました。

CINPは、神経精神薬理学分野の最新の研究成果や技術動向について発表や議論が行われる重要な学術会議で、今回も世界中から多くの研究者や専門家が集まりました。私が参加したポスターセッションでは、精神疾患と免疫系(炎症性サイトカイン)に関する最新の研究など本教室の研究内容と近い発表もあり大変勉強になりました。また私自身も研究成果を発表し、他の参加者からの有益なフィードバックを受けることができました。

今回の学会参加は私にとって非常に有意義なものでした。本学会参加を通して今の自分に足りない点をいくつも確認できたように思えます。今後もこのような学会に参加し、知見を深めていきたいと思います。

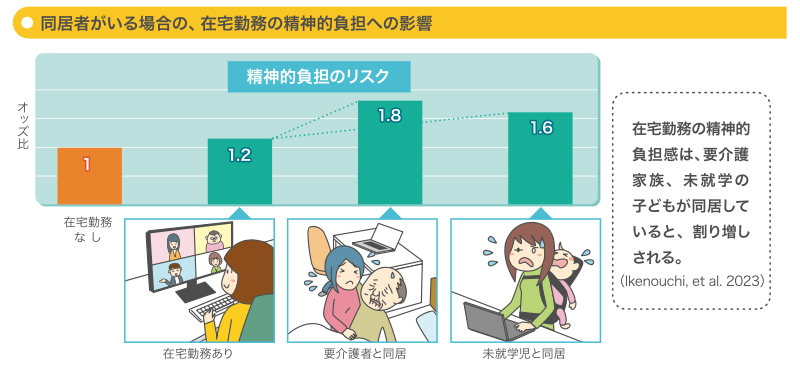

CORoNaWork projectの論文が

Journal of Occupational Healthに掲載されました。

CORoNaWork projectはCOVID-19流行下における労働者の働き方と健康について調査した世界最大規模の疫学調査です。

今回の研究では、COVID-19流行時の在宅勤務と同居者の状況が労働者の心理的苦痛に及ぼす影響について検討しました。労働者の心理的苦痛は、要介護者と同居している人で高く、未就学児または配偶者と暮らしている参加者で低いことがわかりました。要介護者や未就学児と同居している労働者が在宅勤務をした場合には、心理的苦痛が増加しました。

在宅勤務は、要介護者や未就学児と同居している人の心理的苦痛の増大と関連しており、在宅勤務の導入にあたっては、労働者や同居家族の状況を考慮した心理的・社会的サポートが重要です。

【掲載論文】

Ikenouchi A, Fujino Y, Matsugaki R, Mafune K, Ando H, Nagata T, Tateishi S, Yoshimura R, Tsuji M, for the CORoNaWork Project. The Effects of Telecommuting and Family Cohabiting Situation on Psychological Distress in Japanese Workers During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study. Journal of Occupational Health. 2023; 65: e12391. doi: 10.1002/1348-9585.12391.

この度、論文が掲載されました。

吉村 玲児脳由来神経栄養因子(BDNF)は、細胞体内で合成される成長因子である神経細胞の成熟、神経系の生存、シナプスの形成に影響を与える、神経細胞とグリアの可塑性を持つ BDNFは大うつ病(MD)の病態生理に重要な役割を担っています。その血清BDNF値の経時変化や、抑うつ症状の改善に伴い、血清BDNF値が変化した。しかしMDDでは、薬物療法中の血清BDNFの変化はまだ不明である。特に薬物療法に伴う血清BDNFの変化については、まだ十分に解明されていない。そのため本研究では、抗うつ薬を投与された初発の未治療のMD患者において、血清BDNF濃度の変化を治療反応群と治療非反応群の間で比較することを目的とした。対象は、本学神経精神科入院患者および外来患者35名で、男性15名、女性20名(年齢:36.7±6.8歳)である。すべての患者は構造化面接にて、DSM-5 の MD の診断基準を満たすことを確認した。投与された抗うつ薬にはparoxetine、duloxetine、escitalopram。抑うつ状態の重症度は、ハミルトンうつ病評価尺度17項目(HAMD)を用いて評価した。薬剤投与前と投与8週間後のHAMD。反応率の合計が50%以上低下を反応群、50%未満を非反応群とした。血清BDNF濃度は抗うつ薬投与前、2,4,6,8週後に採血実施し血清BDNF濃度を測定した。結果は以下の通り、1)どの時点でも両群の血清BDNF濃度に有意な差がない。2)反応群では非反応群と比較して血清BDNF 0と血清BDNF 8に有意な変化が見られた。3)抗うつ薬投与6週間まででの血清BDNFの変化量は反応を予測せず少なくとも8週間はその濃度を観察する必要がある。

【掲載論文】

Yoshimura R, Okamoto N, Enkmurun C, Matsuyama T, and Ikenouchi A. The serum brain-derived neurotrophic factor increases in serotonin reuptake inhibitor responders patients with first-episode, drug-naïve major depression Biomedicine 2023 11(2), 584

この度、OMEGA-Journal of Death and Dyingに論文が掲載されました。

岡本 直通この度、OMEGA-Journal of Death and Dyingに"Risk Factors in Japanese Drug Overdose Patients: Identifying Their Associations With Suicide Risk" と題した論文が掲載されました。

本論文では、薬物過剰摂取による自殺企図患者における「主要リスク因子」と「因子間の関連性」を特定することを目的としました。患者背景を後方視的にSAD PERSONSスケールを用いて評価し、データマイニング手法であるアソシエーション分析を行いました。その結果、「抑うつ状態」「社会的サポートの欠如」「配偶者の不在」の3因子を主要リスク因子として特定しました。さらに、自殺企図の経験がありアルコール依存がある場合は、同時に社会的サポートの欠如がある可能性が高いことを発見しました。これらの知見は従来の統計解析を用いた先行研究と一致し、こうしたリスク因子に対する介入の重要性を強調するものでした。

この度、論文が受理されました。

Gyrification patterns in first-episode, drug-naïve major depression: Associations with plasma levels of brain-derived neurotrophic factor and psychiatric symptoms がFrontiers in Psychiatryに受理されました。

この研究は、うつ病に罹患している方々と、そうでない方々との間で、大脳皮質の皺(しわ)の複雑さに違いがあるかどうか、また、違いがみられた部位について、うつ病の症状や、うつ病に関係する血中物質との関連性を調査したものです。

本論文は以下のサイトで公開されています。

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1031386

米国精神神経薬理会議(ACNP)に参加しました。

2022年12月5日〜7日

12月5、6、7日と3日間ACNPに参加しました。今年はアリゾナ州のフェニックスでの開催でした。

今年は臨床系より基礎よりの演題が多い印象がありました。特にサイケデリックドラッグの臨床応用に関するシンポジウムは盛況でした。

日本人参加者も20名程度おり、アジア料理店で日本人会が開催され親交を深めました。

第41回躁うつ病の薬理・生化学的研究懇話会へ参加してきました。

2022年10月22日〜23日

2022年10月22、23日の2日間、兵庫県宝塚市で開催された第41回躁うつ病の薬理・生化学的研究懇話会へ参加してきました。

各大学の最新の研究発表に触れ、多くの刺激を得ることができました。

今回の知見をもとに明日からの臨床や研究につなげていきたいとの思いを新たに頑張りたいと思います。

参加者 吉村、池ノ内、手銭、藤井(倫)、岡本

この度、論文がJournal of Integrated Neuroscience (JIN)にアクセプトしました。

岡本 直通この度、"Comparison of Serum Metabolomics Pathways and Patterns between Patients with Major Depressive Disorder with and without Type 2 Diabetes Mellitus: An Exploratory Study" と題する論文がJournal of Integrated Neuroscience (JIN)にアクセプトしました。

うつ病と糖尿病の間には密接な関係があるとされますが詳しいことは不明です。本研究では2型糖尿病の有無による、うつ病患者の血清代謝物の違いと類似性についてメタボロミクス解析を用いて主にパスウェイの調査しました。その結果、TCAサイクルによるエネルギー変換代謝やタウリン・ハイポタウリン代謝などで両群には差異を認めました。

うつ病患者の血清代謝物のパターンは、2型糖尿病の有無により変化する可能性があり、これらの知見は2型糖尿病がうつ病の病態生理に及ぼす影響について光を当てるものと考えられます。

第5回ウランバートル国際糖尿病学会にZOOM参加記

2022年8月26日〜28日

2022年8月26〜28日にモンゴルの首都ウランバートルで開催された第5回ウランバートル国際糖尿病学会にシンポジストとしてZOOM参加しました。

当初、現地参加の予定でしたが、帰国72時間以内のPCR検査の必要性があったので、残念でしたがZOOM参加としました。

糖尿病とメンタルヘルスというタイトルで話をいたしました。両疾患には炎症、成長因子、ホルモンなど多くの因子を共有していること、糖尿病患者がうつ病を合併すると予後不良であること、うつ病患者が糖尿病を合併すると治療率が低下することなどを、私たちの研究室の結果も含めて報告しました。モンゴルでも近年糖尿病患者が急増しているようです。うつ病を発症した糖尿病患者にはどのような薬物療法が合理的であるのか?日本では糖尿病を合併したうつ病患者への治療や教育のプログラムが整備されているのか?などの多くの質問を受けました。

最後にpresidentのAltaisaikhan Khasag教授から、来年は是非とも現地参加して欲しいとのお誘いをうけましたので、調整がつけば是非ともウランバートルの地を訪問したいと思います。

第19回日本うつ病学会総会第5回うつ病リワーク協会年次大会

2022年7月14日〜17日

本年度は、大分で第19回日本うつ病学会総会第5回うつ病リワーク協会年次大会が開催されました。

ワークショップは、日本医師会認定産業医制度の単位取得が可能なもので、本年度も、産業医経験や知識が豊富な講師陣と産業医科大学精神医学教室スタッフというAll産業医科大学で臨みました。産業医科大学生態科学研究所産業保健経営学研究室の森晃爾教授から“健康経営とメンタルヘルス”、同産業精神保健学研究室の江口尚教授から“コロナ禍における職場環境改善活動の実際”、同環境疫学教室の藤野善久教授から“COVID-19流行下における労働者のメンタルヘルス”、私からは“職場復帰支援とリワーク”について講演しました。新型コロナ感染症流行により企業経営・産業精神保健・精神医学がどのような影響を受け、それぞれの現場でどのような変化が生じているかにフォーカスを当てた内容でした。講演の内容を踏まえ、参加者全員で事例検討会を行い活発なディスカッションがなされました。

また、一般演題でも、当教室の手銭宏文先生が、“産業医科大学病院精神科通院中の気分障害勤労者における就労継続因子の検討”、高岡慧先生が、“急性増悪した退行期メランコリーに対しミルタザピンとブレクスピプラゾールの併用が著効した一例”、小山敦史先生が、“メンタルヘルス不調者における多面的評価の有用性”を発表しました。

当教室では、産業精神医学の専門性を有した精神科医の育成に取り組んでおり、今後も教育や研究、情報発信に力を入れていきます。

第29回産業精神保健学会に参加しました。

2022年7月9日〜10日

第29回産業精神保健学会が東京で開催されました。今回は、ハイブリッド形式でしたが、医師会認定産業医の単位が付与されるプログラムが多くあったことから、たくさんの方が現地参加していました。

本学会では、杏林大学の渡邊 衡一郎教授と当教室の吉村 玲児教授が座長の“気分障害における復職促進および判断基準の均てん化に向けて”というシンポジウムにて、私は、”双極性障害の安定性が就労に与える影響”に関して発表しました。現地およびWeb の参加者と議論が活発になされました。また、一般演題では、手銭 宏文先生が”当院外来通院中の気分障害勤務者における就労継続因子の検討”のテーマで発表しました。

当教室では、気分障害をはじめとする精神疾患を有している方やその家族を支援するためのエビデンスを蓄積して臨床や産業現場に生かしていけるよう努めて参ります。

下記論文が、Neurology Internationalに掲載されました。

精神医学教室 助教 岡本 直通Okamoto N. Watanabe K. Tesen H. et al. Volume of Amygdala Subregions and Plasma Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor and Cortisol in Patients with s/s Genotype of Serotonin Transporter Gene Polymorphism of First-Episode and Drug-Naive Major Depressive Disorder: An Exploratory Study. Neurol. Int. 2022, 14(2), 378-390;

この度、Neurology Internationalに扁桃体下位領域と血漿コルチゾールおよび脳由来神経栄養因子(BDNF)との関係性に関する論文が掲載されました(4/15 2022 Publish)。本研究では、5-HTTLPRのs/s遺伝子型を持つ初発・薬物未使用のMDD患者25人と健常対照者46人の扁桃体全体および扁桃体の下位領域の体積とコルチゾールまたはBDNFの血漿レベルとの関連性を調べることを目的としました。その結果、扁桃体全体および小領域の体積と、コルチゾールやBDNFの血漿レベルとの間には統計的な有意差を持って相関は認められないことがわかりました。本論文は以下のサイトでOpen Accessにて公開されています。

https://doi.org/10.3390/neurolint14020031

MUSUBIプロジェクトの論文がNeuropsychiatric Disease and

Treatmentに掲載されました。

日本臨床精神神経薬理学会と日本精神神経科診療所協会の合同プロジェクトであるMUSUBI(Multicenter Treatment Survey for Bipolar Disorder in Psychiatric Clinics)は、外来で双極性障害を治療している患者の病状や経過、薬物療法を中心に治療内容の調査を行い、双極性障害の治療を向上させることを目的として行っています。

今回の研究では、双極性障害による不安定な状態の期間と失業の関係について解析し、1年間で不安定な期間が3分の2以上ある患者では、不安定な期間がない患者に比べて失業リスクが高くなることを明らかにしました。双極性障害患者の就労の維持のためには、安定した期間が長くなるような治療や支援が重要です。

産業医科大学精神医学教室では、精神疾患を有する方が就労を継続していけるよう、地道な研究を続けて参ります。

【掲載論文】

Ikenouchi A, Konno Y, Fujino Y, Adachi N, Kubota Y, Azekawa T, Ueda H, Edagawa K, Katsumoto E, Goto E, Hongo S, Kato M, Tsuboi T, Yasui-Furukori N, Nakagawa A, Kikuchi T, Watanabe K, Yoshimura R. Relationship Between Employment Status and Unstable Periods in Outpatients with Bipolar Disorder: A Multicenter Treatment Survey for Bipolar Disorder in Psychiatric Outpatient Clinics (MUSUBI) Study. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2022: 18, 801-809

下記論文が、Frontiers in Molecular Neuroscienceに受理されました。

Title: Hippocampal Volume and Plasma Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels in Patients with Depression and Healthy Controls

Authors: Rintaro Fujii, Keita Watanabe, Naomichi Okamoto, Tomoya Natsuyama, Hirofumi Tesen, Ryohei Igata, Yuki Konishi, Atsuko Ikenouchi, Shingo Kakeda, and Reiji Yoshimura

当院の放射線科に在籍しておられた掛田伸吾先生(現、弘前大学放射線診断学講座教授)、渡邉啓太先生(現、京都大学オープンイノベーション機構特定准教授)にご協力いただいた研究から、うつ病患者と健常者における海馬亜区域と脳由来神経栄養因子(BDNF)との関連についてまとめ、論文として報告しました。

うつ病の臨床医学に貢献できるよう、これからも頑張って参ります。

産業精神保健症例検討会を始めました。

2022年2月より、精神医学教室、産業生態科学研究所産業経営学研究室、産業生態科学研究所精神保健学研究室を中心に2月に1回、産業精神保健症例検討会を開催しております。

この研究会では、精神疾患に罹患後、再就職や復職に難渋している症例、産業医と精神科医の情報交換や意思疎通が難しい症例、産業医業務を行う上での個人情報の取り扱い方、企業のメンタルヘルスへの取り組み方の工夫など実際の臨床業務や産業医業務に明日から応用できるヒントを得ることが出来ます。

学内の方であればどなたでも参加可能です。産業医学精神医学に興味のある学生の参加もwelcomeです。

産業医科大学ウインターレクチャーを終えて

今年度、教育医長を務めております星川大と申します。

産業医科大学精神医学教室では、毎年秋から冬にかけて、後期研修医の先生を対象として知識のブラッシュアップと疑問点の再発見のためにウインターレクチャーというものを行っております。独学ではどうしても壁にぶつかってしまう、実の経験から学びなおしたい、当科の教室とは違う視点も勉強したいといった様々な後期研修医のニーズにこたえようとし、この試みが開始されました。試行錯誤を行い現在の形式となっております。

今年度はコロナの影響もあり、毎年学外からご講演していただける先生が制限されましたが、久留米大学及び九州大学の2名の先生や、学内の放射線科の先生に講師を依頼し、当科に足りない視点から講演を行っていただきました。後期研修医の先生を対象としておりますが、助教以上の先生方にも多く出席いただき、今回のオンライン中心のウインターレクチャーも例年にたがわず好評いただきました。

産業医科大学精神医学教室では引き続き、研究、臨床、教育という3本柱を大切にしていきます。

うつ病からの復職に関する論文が2報掲載されました。

精神医学教室 教授 吉村玲児

うつ病寛解後1年以内に復職を果たしたグループと復職できなかったグループとで血清中バイオマーカーに相違があるか否かを検討しました。

我々は、うつ病寛解後復職するには動機-報酬系の回復が重要との仮説を立てました。動機-報酬系の中心的な役割を果たすのはDopamine神経ですが、その他Noradrenaline, 炎症性サイトカイン(特にIL-6)やBDNFなどの神経栄養因子も関与しています。うつ病寛解時点でのこれらの血清中濃度と復職可能の有無について検討した結果、いずれも両群に相違はありませんでした。現在、症例を増やしてfollow up研究を行っているところです。

【掲載論文】

Yoshimura R, Okamoto N, Konishi Y, Ikenouchi A. Serum levels of catecholamine metabolites and return to work in patients with major depression: a preliminary work. European J Psychiatry 2021, in press.

Yoshimura R, Okamoto N, Ikenouchi A. Serum levels of interleukin-6, Brain-derived neurotrophic factor and return to work in patients with major depression: preliminary study. ASEAN J Psychiatry 2021: 22(9), 1-3.

うつ病と糖尿病に関する論文が掲載されました。

精神医学教室 助教 星川大

うつ病を有するグループにおいて、糖尿病を合併するグループと糖尿病を合併しないグループとに分け、血清中バイオマーカーに相違があるか否かを検討した研究結果をまとめた論文が、Neuropsychiatric Disease and Treatmentという雑誌に承認されました。

本研究は横断研究であり症例数も限定的であるため、今後は症例を増やしてfollow up研究につなげていきたいと思っております。また、うつ病だけでなく、統合失調症の血清中バイオマーカーとの比較など様々な研究への橋渡しになる研究と考えております。

最後に、慣れない研究・論文の執筆を熱心にご指導くださった吉村教授をはじめとする諸先生方に感謝しております。とても良い経験をさせていただきましてありがとうございました。

このたび、Frontiers in Human Neurosciencesに論文が受理されました。

Title: Volume of amygdala subregions and clinical manifestations in patients with first-episode, drug-naïve major depression

Authors: Hirofumi Tesen, Keita Watanabe, Naomichi Okamoto, Atsuko Ikenouchi, Ryohei Igata, Yuki Konishi, Shingo Kakeda, Reiji Yoshimura

上記の論文が、Frontiers in Human Neurosciencesに受理されました。

この研究は当院の放射線科に在籍しておられた掛田伸吾先生(現、弘前大学放射線診断学講座教授)、渡邉啓太先生(現、京都大学オープンイノベーション機構特定准教授)にご協力いただき、うつ病と扁桃体容積との関連を調べたものです。左の扁桃体において、うつ症状との関連はみられませんでしたが、右の扁桃体では一部の亜区域がうつ症状と負の相関を認めました。扁桃体亜区域とうつ症状との関連を調べたものはまだ報告が少なく、今後のデータの蓄積が期待されます。

このような画像診断を用いた解析手法は精神科以外で研究をしておられる先生方のお力が不可欠であり、今後も各専門分野が連携することで新しい発見ができればと思います。

この度、Frontiers in Psychiatryに論文が受理されました。

Title: Association between time spent with family and loneliness among Japanese workers during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study

Authors: Rintaro Fujii, Yusuke Konno, Seiichiro Tateishi, Ayako Hino, Mayumi Tsuji, Kazunori Ikegami, Masako Nagata, Reiji Yoshimura, Shinya Matsuda and Yoshihisa Fujino for the CORoNaWork Project

上記論文が、Frontiers in Psychiatryに受理されました。

この研究は、産業医科大学によるCOVID-19流行下における社会環境と健康に関する労働者への調査(CORoNaWork projects)の一環として行われたものです。家族との団欒の時間と孤独感の関係性について調べております。孤独感や様々なメンタルヘルスの問題に貢献できるよう、これからも頑張って参ります。

第28回日本産業精神保健学会シンポジウム参加記

2021年11月20日(Web)

第28回日本産業精神保健学会にて、“就労からみた気分障害の薬物療法”のシンポジウムに参加しました。今回のシンポジウムは、質疑応答のみリアルタイムで行い、発表自体はあらかじめ録音した内容を再生するという形式で、ライブとオンデマンドで配信するセッションでした。フロアの方や演者間のディスカッションがしづらい部分はありましたが、時間的には参加しやすい形態でした。

うつ病や双極性障害に関する多くの薬物療法の治療ガイドラインがありますが、急性期治療や維持療法に関してのみ言及されており、気分障害を抱えながら就労している方の薬物療法について述べたものは多くありません。今回のシンポジウムでは、吉村玲児教授は、“報酬系と就労から薬物療法を考える”とのタイトルで、うつ病からの復職を見据えた際にどのような作用ターゲットを有する抗うつ薬が望ましいのかについて基礎薬理や神経画像の観点から論じました。次に、私は、“うつ病就労者に対する薬物療法”について、患者の就労環境や本人の思いも勘案したテーラーメイドの治療や支援者の連携の必要性について発表しました。また、近野祐介先生は、“Real World Dataから双極性障害患者の就労について考える”との演題で、主にMUSUBI(Multicenter Treatment Survey on Bipolar Disorder in Psychiatric Clinics)調査から分かる双極性障害患者の就労状況について報告しました。さらに、名古屋大学大学院医学系研究科発達老年精神医学分野の岩本邦弘先生は、“気分障害治療薬と自動車運転”について、ドライビングシュミレーターを用いた研究結果を論じました。

本シンポジウムは、就労者における気分障害の薬物療法について、基礎から臨床、職域に至るまで幅広い内容を包括するものであったと思います。今後も産業現場の就労者の支援に役立つ研究を継続し、その結果や新たな情報を発信していければと思います。

統合失調症のメタボロミクスの論文が掲載されました。

統合失調症のメタボロミクスの論文が掲載されました。

本研究では、慢性統合失調症患者の代謝物の変化を、メタボロミクス解析を用いて調査し精神症状との関係性を検討した。

その結果、慢性統合失調症患者における代謝物は健常者と比較し広範囲かつ全般的な減少を示し、減少を示した代謝経路の内訳としては「グルタミン酸代謝と尿素サイクル」の割合が最も高かった。

いくつかのグルタミン酸化合物代謝物は精神症状重症度と負の関係性を認めた。

この度、論文が受理されました。

近野 祐介The association between loneliness during the COVID-19 pandemic and psychological distress. がPreventive Medicine Reportsにacceptされました。

この研究は、産業医科大学で行われている、COVID-19流行下における社会環境と健康に関する労働者調査(CORoNaWork projects)の一環として行われたものです。この研究ではCOVID-19 pandemic下の生活で生じる孤独感と、ストレスの関係を調べました。

産業医科大学精神医学教室は、引き続きCOVID-19に関連するメンタルヘルス問題を改善させるために、研究を継続していきます。

この度、論文が掲載されました。

岡本 直通3型脊髄小脳失調症(SCA3)の若い日本人男性に、セネストパシーと妄想を伴う重度の抑うつ状態が見られた症例を経験し報告した。

セネストパシーを呈したSCA3の症例はこれまで報告されておらず、本症例は小脳が運動機能以外の役割を担っている可能性があるというこれまでの研究を支持するものである。

A Young Japanese Patient with Spinocerebellar Ataxia Type 3 Presenting Depressive State with Cenesthopathy and Delusion : a Case Report

N. Okamoto et al, The Cerebellum, (2021),

DOI: 10.1007/s12311-021-01338-4

MUSUBI研究の論文がNeuropsychiatric Disease and Treatment誌に掲載されました。

MUSUBI研究(Multicenter Treatment Survey for Bipolar Disorder in Psychiatric Clinics)は日本臨床精神神経薬理学会と日本精神神経科診療所協会の合同プロジェクトで、双極性障害を外来で治療している患者の病状や経過、薬物療法を中心とした治療内容を調査し、双極性障害の治療を向上させることを目的としています。

このプロジェクトで、産業医科大学は双極性障害患者の就労状況について解析しています。今回は、双極性障害患者の就労率やmood episodeと就労の関係などをまとめて論文として報告しました。

MUSUBIプロジェクトは現在も進行中です。産業医科大学精神医学教室は、引き続き双極性障害患者の就労状況を改善させるために、研究を継続していきます。

第43回日本生物学的精神医学会・第51回日本神経精神薬理学会合同大会シンポジウム参加記

2021年7月14日〜16日(京都国際会館)

梅雨も明け本格的な夏がやってきました。幸い福岡や京都のまん延防止等重点措置が解除され、久しぶりに現地での学会に参加できました。ここ1年余りの間はwebでの学会が中心で、移動時間や費用がかからず気軽に参加できる反面、研究者同士のディスカッションや情報交換など、どこか物足りなさを感じておりましたので、リアルでコミュニケーションができるありがたさをしみじみ感じました。

本学会では、帝京大学の功刀浩教授および当教室の吉村玲児教授の座長のもと、”精神疾患の自己免疫疾患に共通する病態”とのテーマで、シンポジウムを行いました。精神疾患の病態仮説として提唱されている免疫や炎症、シナプス可塑性、生物学的製剤、分子標的薬、抗炎症薬の精神疾患への応用の可能性などにフォーカスし、精神疾患と代表的な自己免疫疾患である全身性エリテマトーデス(SLE)の病態類似点なども検討しました。

吉村教授より、「気分障害を神経炎症・免疫異常から考える:脳科学的産業精神医学構築に向けて」、本学第1内科学講座の岩田慈先生より、「Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus (NPSLE)の新規評価法確立に向けた取り組み-LOOPS registryから」、功刀教授より、「気分障害における炎症との関連:脳脊髄液と栄養学的検討から」、私は、「精神疾患における一酸化窒素の役割 -免疫学的観点から-」を発表しました。心身両面、中枢末梢の双方について、免疫や炎症を切り口に、脳画像、サイトカイン、カテコラミン、一酸化窒素、栄養素など多面的に病態や治療法の解明に迫るシンポジウムで、活発な質疑応答が行われました。

本学会は表面的な事象のみを追うのではなく、その根本的な病態を解明する演題が多くを占める学会であり、多くの知見を吸収することが出来ました。次回も若手の先生方多くと参加したいと思います。

第18回日本うつ病学会総会

2021年7月8日〜10日

第18回日本うつ病学会総会にて、産業医科大学精神医学教室のスタッフと産業医科大学出身で産業医経験豊富なスタッフのALL 産業医科大学でワークショップを開催しました。

新型コロナウイルス感染症が流行してからは、様々な学会でライブ配信やオンデマンドが中心となっておりますが、今回は感染対策を十分に講じた上でオンサイトで開催することができました。各講演内容について一部ご紹介いたします。

生態科学研究所精神保健学研究室の江口尚教授には「リモートワークなど働く環境が目まぐるしく変化している現代での主治医および産業医の連携」について、産業生態科学研究所環境疫学研究室の藤野喜久教授には「日本におけるプレゼンティズムとそれがもたらすパラダイムシフト」について、株式会社東芝本社健康支援センター主査産業医(産業医科大学精神医学非常勤講師)の宇都宮健輔先生には「実践を交えつつ産業現場における認知行動療法の方法」についてご講演頂きました。更には、産業医科大学精神医学教室/認知症センター長の池ノ内篤子先生と大学院生古澤隆太朗先生には「主治医と産業医の連携における情報共有の仕方」「高齢化社会における高齢者雇用で今後問題となること」についてup dateな話をしていただきました。最後はこれらの講演内容を踏まえ、症例検討を行いました。

参加された先生方と我々ファシリテーターとの間に双方向性の熱い議論が講習会終了後もしばらく続きました。なお、今回の受講者はこれまでで最高数の30名でありました。

第15回九州地区11大学合同研修会

2018年6月30日~7月1日(長崎)

新年度が始まり数ヶ月が経ちました。新入局員も徐々に仕事に慣れ、仕事場の病棟も活気であふれています。

私藤井は、平成30年6月30日〜7月1日に長崎大学医学部で開催されました、第15回九州地区11大学合同研修会へ、他の精神科医師4人と一緒に参加しました。そこでは当教室の吉村教授をはじめとして、各大学の教授や先生方による講演が2日間にわたって行われました。まだまだ未熟な私にとって、この2日間は各疾患群の基本的な内容から最新のエビデンスを盛り込んだ内容まで幅広く学ぶことができる機会となりました。

当教室では、やる気があれば勉強会への参加も積極的にサポートしてもらえます。私も勉強会へ積極的に参加し、今後の臨床に生かしていけるよう頑張ります!

the 31st CINP World Congress

2018年6月16日〜19日

こんにちは。産業医科大学精神医学教室の井形です。このたび、吉村玲児教授とともに国際神経精神薬理学会へ参加させていただきましたので、ご報告させていただきます。

今回のCINPの開催場所はオーストリアのウィーンでした。ウィーンはモーツァルト等様々な作曲家を生んだ音楽の都として有名ですが、LGBTへの理解が進んでいる街としても知られているそうです。私たちはウィーンに到着してすぐに少し街を散策したのですが、ちょうどこの時、LGBTコミュニティが行っているレインボーパレードを目にすることもできました。

さて、CINPについてですが、私達は初日から参加させていただきました。いずれの会場も多くの参加者が来ていて、活発な議論が行われていました。大うつ病性障害、双極性障害、統合失調症といった精神疾患に対する薬物療法、認知機能に関する研究などがありました。また、自殺に関する研究などもあり、自分があまり詳しくない領域についても勉強させていただきました。

ポスターセッションでは、私も「薬物未投与初回エピソードの大うつ病性障害におけるPCLO遺伝子のrs2522833を介在した灰白質の容積減少」というタイトルで発表いたしました。これは、我々の教室と本大学の放射線科学教室の先生方とで協力して行った研究で、ある特定の遺伝子を有している大うつ病性障害の患者さんでは、左側頭極という部位で容量減少が見られたというものです。英語が不得意な私は質疑応答でかなり緊張しましたが、何度か聞き返す等もしながら勉強させていただきました。

また、夜には学会の参加者で集まる「アジアンナイト」にも参加させていただきました。吉村教授のおかげで、イェール大学のJohn Krystal教授、ウィーン大学のSiegfried Kasper教授、ベルボルン大学のBrian Dean教授といったご高名な先生方ともお会いすることもできる等なかなか得られない経験をさせていただきました。

今回初めて吉村教授とふたりで学会に参加させていただき、先生ともゆっくりお話しできたこともありがたいことでした。今回の貴重な経験を生かして、日々の臨床・研究にこれまで以上に励んでいきたいと思います。